こんにちは!腹筋は男の美学 運営人のアキラおじさんです!

背中を鍛えて、男らしい大きな逆三角形の背中を作る!

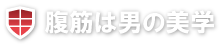

特に広背筋、三角筋後部を重点的に僧帽筋、菱形筋、大円筋など鍛えるならベントオーバーローイングでキマリw。チンニングやデットリフトとはまた違った部位に刺激が入れられ、比較的高重量が扱えるトレーニング方法です。

ただし立った姿勢で行うので自由度が高く腰も傷めやすいので上級者向けかな?

多関節で行うトレーニング方法なので意外に難しいトレーニングの一つ。しっかり正しいフォームを身につけて挑戦しましょう。

自宅トレ派には厳しいですが、フォームを正しく身につけるためにも、最初はダンベルよりバーベルの方が分かりやすいですね。両手固定一本棒のバーベルでコツやフォームを固めてからダンベルにも挑戦した方が結局近道だと思いますよ。できれば腰にトレーニングベルトを巻いて、腹圧をかけた方が安全ですw。

ボディービルダーが逆三角形の広い背中を作るためにおこなっている、必須の背筋トレーニングなので、ぜひ正しいフォームで筋トレに取り入れてください。

景品表示法表示

このページ・サイトでは商品などの紹介の際「広告・PR」を含みます。

※ 本ページの標品にはプロモーションが含まれ、アフィリエイトで収益を得ています。

まずはベントオーバーローイングの基礎を動画で学んじゃおう。背中・広背筋を鍛えられるゾ

そもそもベントオーバーローイングってどんなトレーニングなの?っていう人もいると思います。

カンタンに言ってしまえば、体を前に傾けて、バーベルを引き上げるトレーニングですw。

言葉じゃわかんないよねw。

かなりわかりやすくkatochan33さんが動画にしてくれているので、ちょっと長いけどまずはこの動画を見たください↓

もう、ここで私が解説しなくていいぐらい細かく説明してくれてるよねww。

とにかくフォーム固めがホントに難しいというのが良く分かるよね。最初は1本シャフトのバーベルでフォーム固めに挑戦してください。ある程度広背筋に刺激が入る感覚がつかめてくるとダンベルでもケーブルでも自由自在ですw。

ボディービルダーなんかはいきなり60kgぐらいからスタートしますが、さすがに私たちぐらいだと一発で腰を痛めちゃいますw。まずは軽めの20kgぐらいからフォーム固めを中心に始めてみてください。広背筋を中心に背中の広範囲に効かすことができるトレーニングなので広い背中を作り出すことができますよw。

ベントオーバーローイングで鍛えられる筋肉と効果

ベントオーバーローイングは、広背筋、三角筋後部を重点的に僧帽筋、菱形筋、大円筋など鍛えられますが、主に背筋の下部、広背筋が一番の鍛えどころでしょうね。

背中の厚みと横幅、後ろから見た時の逆三角形ラインを作り出している広背筋が鍛えられるのがポイントです。

もちろん、肩甲骨を大きく後方に引き上げる動きなので、僧帽筋、菱形筋、大円筋等も鍛えられますが、あくまで主役は広背筋と意識しておいた方がいいと思います。

広背筋はお尻の付け根から肩の付け根の方へ斜めに走っている筋肉なので、意外と肩の方に意識が行きがちですが、重心を置くのはお尻の方や腰回りだったりします。なので、腰が弱い人や自分にとって重めの重量で挑戦する人は、トレーニングベルトなどで補強して、お尻重心を心がけてくださいね。私はこれを出っ尻の法則と呼んでますw。

ベントオーバーローイングの正しいやり方とフォーム

細かいポイントはチョコチョコあるんですが、基本的なポイントをまとめておきます。

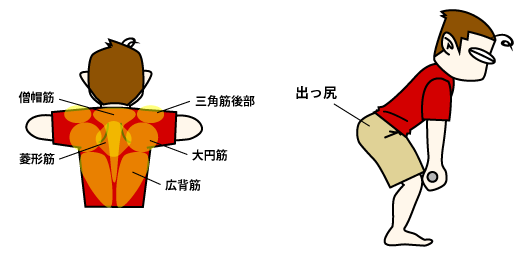

ベントオーバーローイングのフォーム 足幅とグリップ位置

足幅は肩幅から少し広いぐらい。

体が安定するならもっと足幅は広げてもいいですが、シャフトを握る幅は太ももの外側の幅を基準にするので、足幅を広げるとシャフトの握り幅も広がってしまいます。脇は締めておこなうので、あんまり幅が広くならないようにした方がいいですwww。

シャフトの握り位置は、基本太ももの外側から指2本分~拳一個分ぐらいの位置になります。

ベントオーバーローイングのフォーム 体の傾きと引き上げ

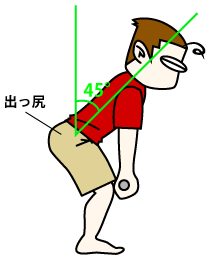

背筋が曲がらないようにまっすぐにして、お尻を出っ尻にして45度に体を傾けます。

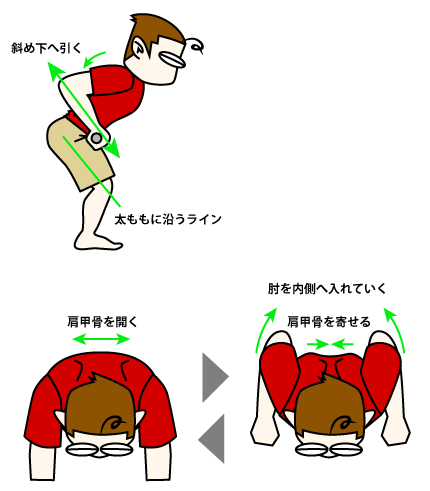

この時シャフトは真下に腕を少し曲げて垂らしますが、肩甲骨を開いておきます。

重心はお尻に置いてバランスをとるようにします。ヒザは軽く曲げておいた方がいいですね。

この基本フォームが結構難しいw。腰を傷めやすいので気をつけてください。

これがセットポジションになります。

ベントオーバーローイングのフォーム 腕を斜め後ろへ引き上げる

ウエイトを引き上げるときは、腕というより背中の開いている肩甲骨を寄せながら背中の斜め下方向へ背中の力で引っ張り上げるイメージで行ってください。

広背筋で引き上げるイメージです。

シャフトの軌道は太ももに沿うような感じでヘソまで引き上げます。

脇を締めて、肘は体の内側へ向かうイメージでおこないます。

ベントオーバーローイングのフォーム 握り方のコツ

1つコツとして、シャフトをガッチリ握りすぎないというのがあります。

ギュッと握りすぎてたり、手首を返してしまっていたりすると、シャフトをちゃんと上まで引き上げられなくなってしまいます。あくまでシャフトは指に引っ掛けているだけっていうのが一番ベスト。どうしてもわかりにくければ、リストストラップを巻いてみるのも一つの手です。

さらに、引き上げるとき肘を内側へ入れていくイメージも必要なので、私は、シャフトを握るとき、親指と人差し指を外して持っています。この握りだと背中の内側後方へ引くときに肘を入れやすいですよ。

ベントオーバーローイングの正しいフォーム順序

ちょっとごちゃっとしてしまったのでトレーニングの流れをまとめておきます。

- 重量によってリストストラップやトレーニングベルトを腰に巻く。

- 足幅、手の幅を微調整する。

- 背筋を伸ばしたまま体を45度前傾させて、出っ尻にする。

- 顔は斜め前方、真正面を向けてしまうと顎が上がりすぎてフォームが崩れます。

- 背中が曲がらないように背筋を緊張させ伸ばしたフォームを作る。

- バーベルを太ももに沿うように斜め後方、肩甲骨を使って引き上げます。

- お腹のへその部分まで引き上げたら一度止めて、ゆっくり降ろします。

- 動作は8~12回×2セット。

- その後10kg~20kgウエイトを足して、8~12回×3セット

- 終了

回数とウエイトについては、最初は軽めから始めて順次自分に合わせてセットしてください。

ベントオーバーローイングのバーベルとダンベルの違い

自宅トレ派としては、バーベルよりダンベルの方が興味があるよね。

ベントオーバーローイングは自由度が高くて腰を傷めやすいのですが、一本棒のバーベルより左右分かれててさらに自由度が上がってしまうダンベルは実は結構高難度のトレーニングになってしまいます。

シッカリ体のフォームを固めてから行ってください。

基本はすべて同じです。

違いは左右が分かれているかどうかだけです。

ダンベルの場合、引き上げるときは脇腹を目指して引き上げますが、シャフトが邪魔しないのでより深く引き上げることができ強い刺激を入れることができます。

シャフトの向きも自由がきくのでシャフトは水平にしてもいいです。

デメリットとしては、高重量は難しいということですかね。

バーベルだと100kgオーバーもできなくもないですが、ダンベルではまず同じ重量は不可能です。

可動域を大きく取って刺激を入れる場合はダンベル、高重量だったらバーベルと分けた方がいいと思います。

ベントオーバーローイングの順手と逆手の違い

ベントオーバーローイングの握りは、親指が下にくる「順手」と親指が上にくる「逆手」の二種類があります。

正直なことを言えば、よほどの高重量かよほど意識してない限り、人が言うほど違いはよくわかんないですw。

順手の場合、広背筋の上の方、逆手の場合、広背筋の下の方に刺激が入るそうなのですが、う~ん、よく分からんw。

確かに逆手の場合、引く位置が後ろになりやすいので、広背筋の下部が刺激されやすいでしょう。

私は意識すればどっちも刺激が入れられるので違いがイマイチ分からないのですが、一度試してみて、違いがかなりあるという人はバリエーションに加えてみるのもいいと思いますよ。

※どうやら手の長さが長い人の方が違いがはっきりするようです。アジアンな体型の私にはやっぱりあんまり関係なかったみたいですwww。

ベントオーバーローイングのポイント・コツ・注意点

すでにベントオーバーローイングのポイント、コツ、注意点をちょこちょこ書いてきてしまいましたが、トレーニング上で重要だと思うことをピックアップしておきますね。

ベントオーバーローイングのポイント 重心の置き方

ベントオーバーローイングを見よう見まねでポジションを取ると、普通は重心が背骨の真ん中ぐらいになってしまいます。

重心を残すのは出っ尻にしているお尻になるのがポイント。

分かりにくいかもしれないですが、お尻に重心を乗せないと広背筋にうまく効かせることができません。ヒザの曲がりと足幅がキモになるんですが、足幅は狭すぎず広げすぎず、内側で肩幅ぐらいがポイントです。この幅ぐらいでないとうまく広背筋が使えないと思うんですが、どうでしょう?

広背筋はお尻の付け根から付いてる筋肉なので、このお尻部分を安定させるためにも重心をここに置いた方がテコの支点になるので理屈に合うようになります。

あとは、顎を引きすぎてもダメですよ。斜め前ぐらいの視線にした方がいいんですが、顎を上げすぎてもダメです。

少し顎が上がったぐらいでないと人体の構造上、背中を収縮できないです。

腰を傷めやすいので、重心の置き場所をお尻にすると、比較的腰回りに負荷がのりすぎるということはなくなるので、腰痛対策のためにも、重心の置き方に注意してください。

ベントオーバーローイングのポイント チーチングを行わず止める

高重量になってくるとこの法則が通用しなくなりますが、ある程度軽量でベントオーバーローイングを行う場合、他の筋トレ同様、チーチング(反動を使う)を行わないで、一番筋肉が収縮したところで止めるというのを行った方が良いです。

いろいろ意見は分かれるところですが、特に自宅トレ派のダンベルベースの人はこのスタンスは崩さないで行った方が良いと思います。

ベントオーバーローイングのポイント 斜め後ろへ引き上げる

重い重量で行うことが多いので、どうしても上下運動になりがちですが、ただの上下運動では腕のトレーニングにしかなりません。ベントオーバーローイングを行っていて、僧帽筋(首元の筋肉)がやたら疲れてきたとすれば、明らかにウエイトの引き方が間違っています。

ひざ元からおヘソに向かって斜めに引く、肘を内側に入れるイメージというのは、ポイントというより必須です。

特に広背筋は肩甲骨の下に広がっている筋肉なので、肩甲骨を広げて収縮させるという動作は、必ず取り入れてください。広背筋を使いやすくなります。

動作の理屈が分かっていないと、腕力と僧帽筋だけでウエイトを上下させてしまいがちなので、背中でウエイトを引き上げる感覚というのは忘れないでください。

ベントオーバーローイングのバリエーション

バーベル、ダンベル以外でもベントオーバーローイングのバリエーションはいくつかありますので参考までにチェックしてみてください。基本的なフォームやコツは同じです。

チューブローイング

トレーニングチューブを使った方法になります。

チューブを踏んで行うのが一般的で手軽に行えます。コツやフォームは同じですが、ゴムチューブの特性を事前に理解しておいた方がいいですね。ダンベルのように負荷が常に一定ではなく、伸びた時が最大負荷になります。つまり、このぐらい平気と思ってても、伸ばした時に思っている以上の負荷が最終ポジションに乗ってくるので、意外とフォームが崩れやすいのが特徴です。

まあ、分かっていればどうってことはないんですけどねwww。

シーテッドローイング・ケーブルローイング

マシントレーニングの一例って感じでしょうかwww。逆に体の動きを制限できて、軌道も一定にしやすいので、自由度の高いバーベルより良い場合もありますね。グリップが違ってきますが、お腹に向かって引きつける、胸を張るというのは同じです。いくつかマシンによっても使い方や種類があるので、いろいろ試してみるのもいいですよ。

Tバーローイング

バーベルの片方にだけウエイトをつけて、フックをつけて引き上げる方法。ちょっとセッティングが面倒くさいですが、軌道が決まるのである意味トレーニングしやすいかもしれません。マッチョジムに行くと、この形の固定されてる専用マシンもあったりするので、一度試してみてもいいかもしれません。

サポーテッドダンベルローイング

これだけはちょっと特殊な方法で、あまり知られていないのですが、お尻を壁や柱につけて寄っかかって行う方法です。背中を丸めるのでフォーム自体ちょっと違うのですが、寄っかかっているので、見た目より腰への負担があまりないのが特徴です。背中を丸めるので、反動も使いにくく、なかなか理にかなっている方法だと思いますよ。

もう一つ同じ名前でインクラインベンチにまたがるようにうつ伏せで寝てローイングを行う方法もありますが、基本的な原理は同じだと思います。

なかなか効果が出ないという人に、新しい方法の一つとして取り入れてもらえればと思います。

【PR】今回紹介したもの・おすすめ 一覧

ベントオーバーローイングの筋トレ効果 まとめ

逆三角形のがっしりした分厚い背中は男の憧れです。

そんな背中を作るバーベルとダンベルを使ったベントオーバーローイングを解説しました。

どちらも広背筋と肩甲骨を使う、背筋を伸ばすといった比較的ポイントが多く難しいトレーニングです。正しいフォームで行うことがとっても重要なので、ぜひマスターしてください。

後姿がカッコいい、背中で語れる男を目指しましょう!